毎日新聞に掲載されました

ダブルケアカフェを開催しました

Stand. fmで対談しました

New Arrivals

‐新着記事‐

Popular

‐人気記事‐

複数のケアが必要な状態を表す言葉です。

「親の介護と子育て」を同時期に担うことによく使われていますが

「家族の闘病と子育て」

「自分の闘病と子育て」

「義理の親と自分の親の介護」など

ダブルケアの定義やカタチは様々です。

さらに、

「親の介護 + 子育て + 自分の闘病」

等のトリプルケアというケースもあります。

また、ダブルケアにおける

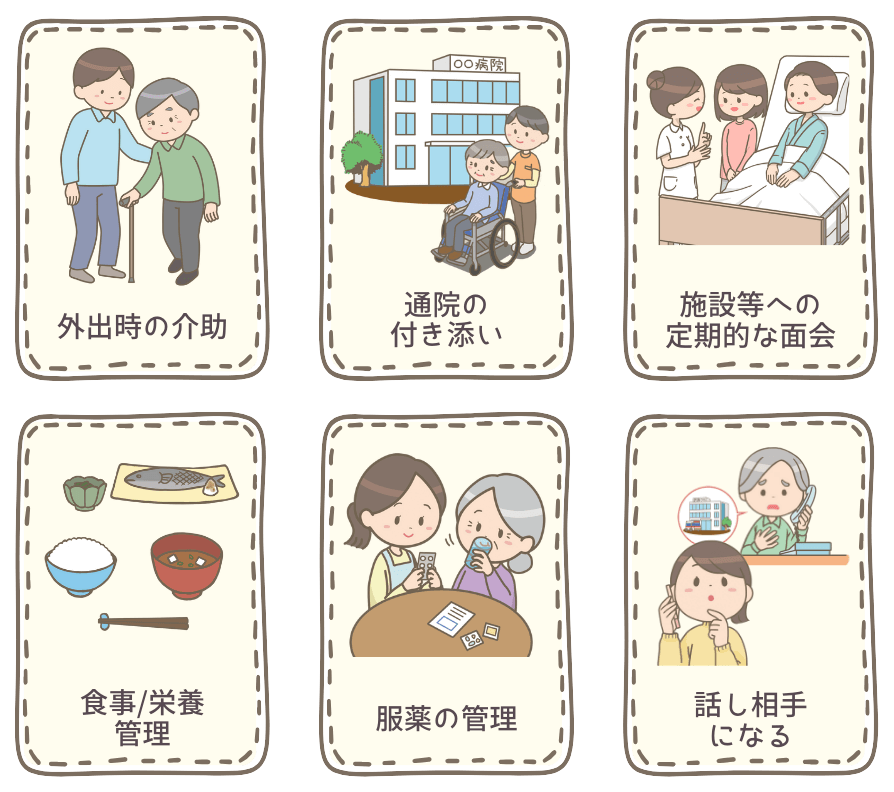

「介護」は身体介護だけではありません。

これらの身の回りのお世話も含まれます。

もし明日、ダブルケアになったら…

仕事は続けられるでしょうか?

ケアを担える人は身内に何人いますか?

メインのケアは誰が担いますか?

親は介護費用を用意していますか?

ダブルケアは誰にでも起こり得ることです。

介護が必要になってから考えるのではなく、介護を見据えて前もって家族で話し合っておくことが大切です。

元気な時だからこそ出来ることがある。

元気な時にしか出来ないこともある。

大切な家族のために「今」出来ることを。

当団体は、特定の法人・政治団体・その他団体等との営利関係は一切ございません。

また、開催するいかなるイベントにおいても、営業や情報収集目的でのご参加は固くお断りしております。

ケアラーの方々に安心して利用頂くためにも、ご理解とご協力をお願い致します。