不登校になってからもずっとノー勉が続いていたところに出会ったのが「触るグリフ」

最近、X(旧Twitter)では、利用している方をよく見かけます。

とても素晴らしい教材なので、娘の経過や使ってみてどう変化したか、などを書いてみようと思います。

どなたかの参考になれば、幸いです。

触るグリフとの出会い

娘は小学一年生の5月から不登校になりました。

学校に通えたのは最初の1か月間だけです。

就学前から文字を書くことに極度の抵抗感がありました。

学校のドリル・支援級のプリント・市販のドリル・知育系ドリル・スマイルゼミ・ポピーなど…

不登校になってからも、娘に適した家庭での学習方法は何なのか、資料請求や無料体験であれこれ探ってきました。

しかし、文字を書く行為そのものに拒否を示していた娘には、どれも苦痛でしかなく続けることが出来ませんでした。

当時、鉛筆すら持てないほどに、書くことを拒絶していた娘。

「文字」を見る、机に向かう、ペンを持つ、それだけで涙目になり体が固まってしまう。

為す術なし…という状況で途方に暮れていたところに、希望の光をくれたのが「触るグリフ」でした。

1年生の終わりごろ、twitterのタイムラインで見かけたのがきっかけです。

触るグリフの、「見て、触る」という手法は、書字への拒否が強い娘にピッタリな手法だと感じました。

高額なわけではありませんが、「ダメだったらいいや~」で済ませられるような額でもなかったので、正直迷いましたが、

DMで問い合わせて、娘に適しているかどうかや、使い方などを丁寧に説明して頂き、これに賭けようと決意。

娘の状態に合わせて取り組むペースは変えていいですよ、とおっしゃって頂いたことも購入の決め手になりました。

娘の説得

これまで文字を覚えるためには「書く」しかないと思っていた娘。

見て・読んで・なぞる

という、「書かない」教材を初めて目にし、最初はすごく疑っていました。

と同時に、面倒くささを感じているようでもありました。

確かに、書くのが苦手なだけで、ひらがな自体は知ってはいるわけですから、また「あ」から始めるというのは、今更⁉という感覚があってもおかしくはないかなと思います。

書かなくていいんだよ!

最高じゃない⁉

と、なんとか説得。

さらに、書くことを強要せず、娘のペースを守ることを約束して、ようやく納得して触るグリフを始めてくれました。

実際、毎日取り組むことは不可能でした。

2日おき、3日おきは当たり前。

一度期間が開くとそのまま一週間…二週間…と開いてしまうことも多々ありました。

取り組む量も、1枚の半分程度しか出来ないことも多かったです。

ちなみに、今現在も変わらず、開発者が推奨する取り組み方を完全に無視したペース配分です。

それでも、開始して2,3ヵ月後には効果が出ていたように思います。

効果がでたとは言っても、娘には協調性運動障害もある為、触るグリフだけできれいに書けるようになったわけではなく、「なんとなく整ってきた」という感覚です。

ちなみに、書字への抵抗感や実際の書きにくさが軽減されたり、なくなったということは当初はありませんでした。

感想

続けてこの冬で2年になりますが、

やってよかった!

その一言に尽きます。

娘には本当に合っていました。

ひらがな

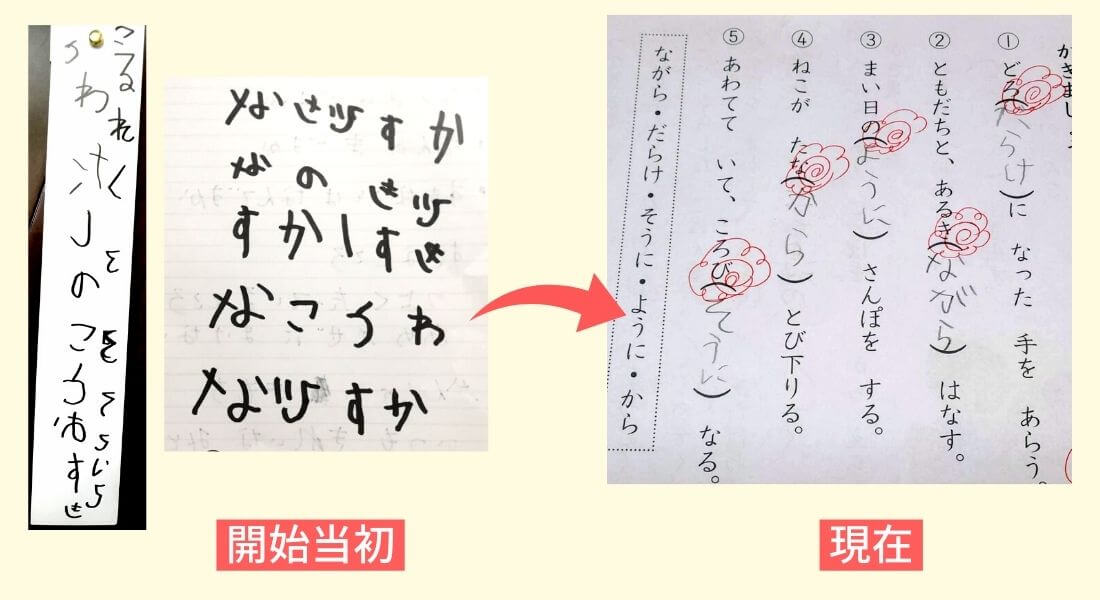

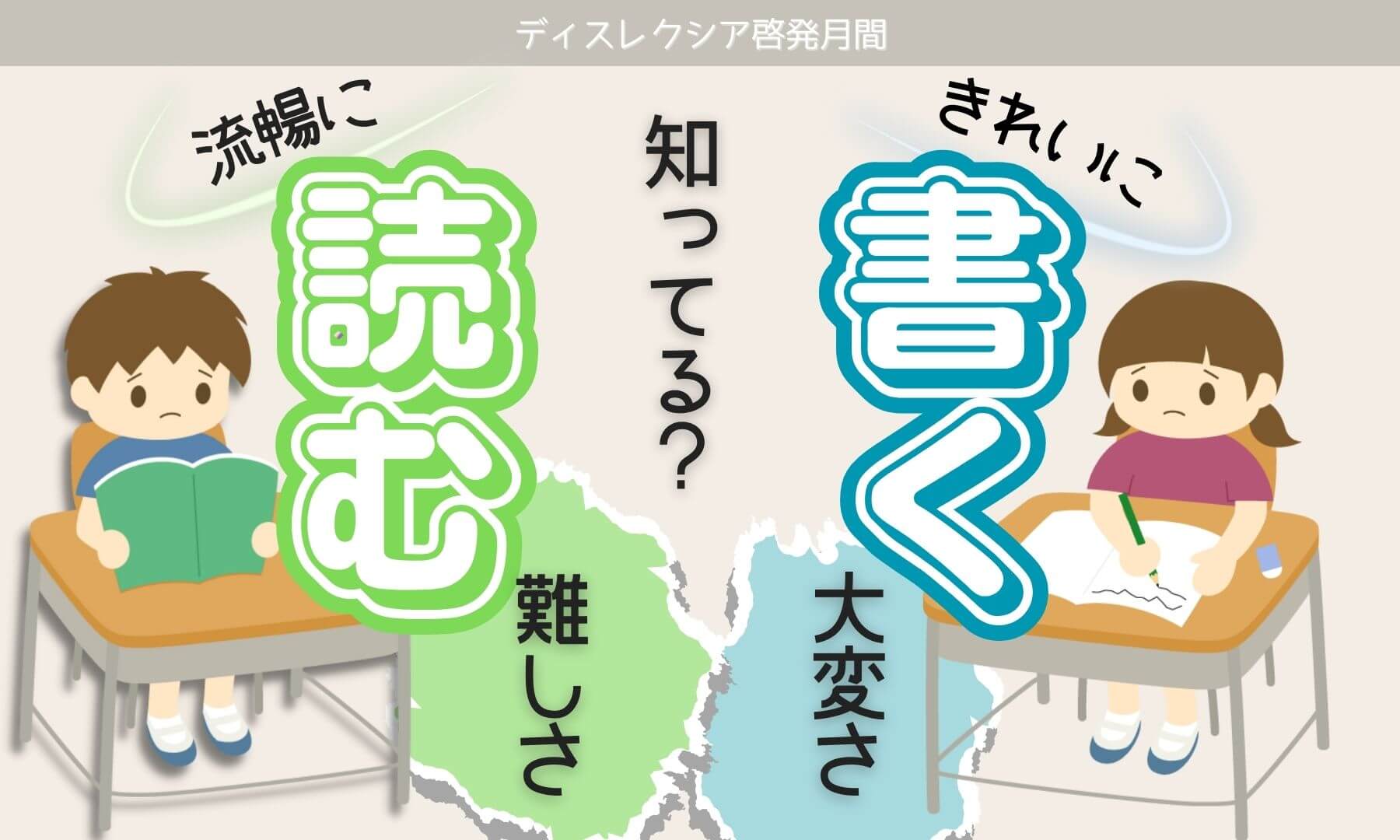

開始当時は、ひらがなの反転が非常に多く見られましたが、現在、ひらがなの反転はほぼ見られません。

手のクセで反転して書いてしまうことはありますが、間違いに気づき、自分で書き直せるようになってきています。

そして、この、「間違いに気づける」ことが、触るグリフの真骨頂のようにも思います。

これまでの娘は、反転していることにすら気づいていませんでした。

それが、反転した文字を書いた時に、「あれ?なんか変だな…」と違和感を感じるようになる。

この違和感こそが、指先から正しい文字の形が、神経を伝ってしっかりと脳に記憶されているということなのだと感じます。

きっと、触るグリフをしていなかったら、今でもまだ反転したひらがなを書いていたと思います。

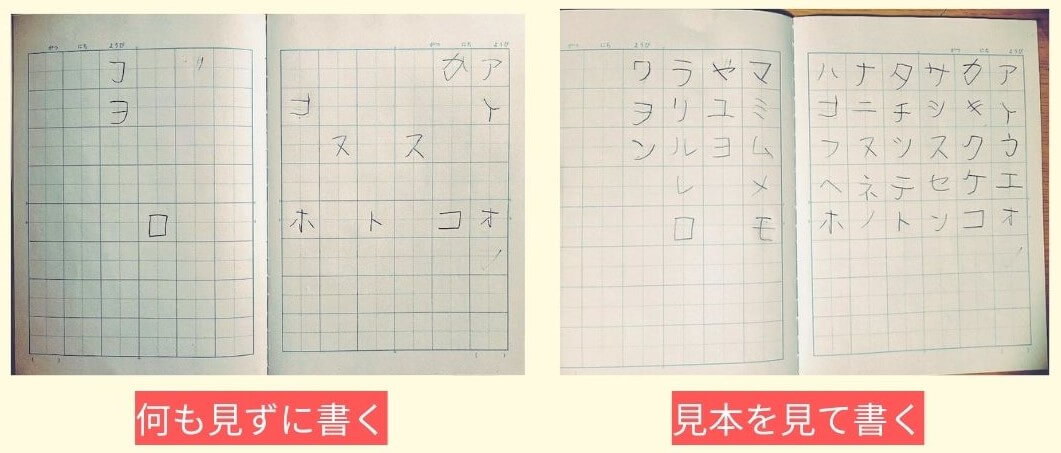

カタカナ

カタカナはひらがなよりも空間を捉えることが難しく、当時から特に強く拒否を示し、それは9歳になった今も変わりません。

カタカナを読むことはスムーズに出来ますが、文字の形を想起出来ずに正しく書くことが出来ません。

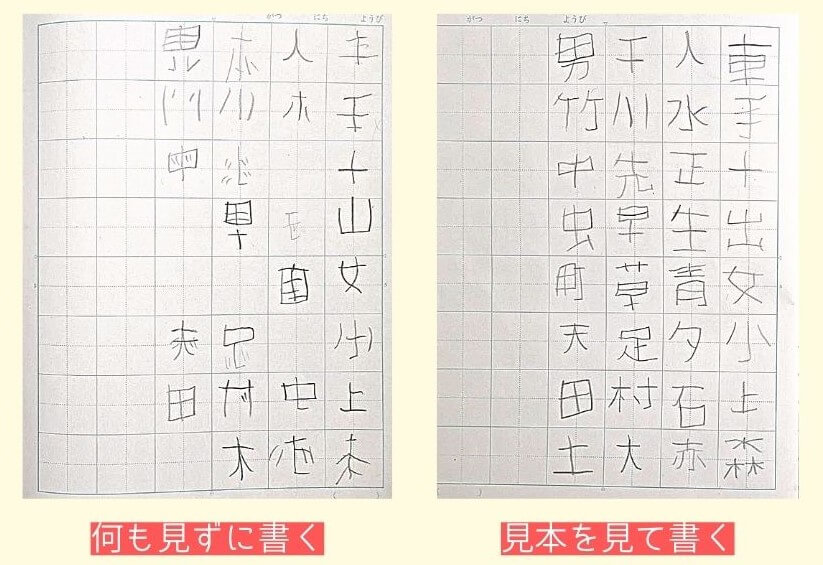

漢字

漢字も読みだけなら問題ありません。

ネット上の文字も、漢字が含まれていても問題なく読んでいます。

音読み、訓読みなど、一つの感じで複数の読み方があることも理解しています。

しかし、やはり書くとなると難しいです。

画数の少ない漢字ならまだしも、画数が多くなると一気に難易度が上がります。

特に、横線が多い文字は、「何本の線があるのか」や「何本目の線を書いたのか」等がわからなくなってしまいます。

例えば、「赤」はいいけど、「青」はアウトです。

こちらもカタカナ同様に、想起の弱さがよくわかります。

見え方に合った学習方法

漢字に限らず、全ての文字に共通して言えることですが、娘は、文字を「記号の集合体」として見ています。

線がどのように交わっているか、どんな形に見えるか、が多くの人とは違います。

よって、現状、多くの学校や市販の教材で行われている、部首で考えたり、文字全体をバランスよく整えて書けるようにする学習方法は、娘には負荷がかかり過ぎるのです。

全体で固まりとして文字を捉えた方が、バランスのとれた字が書けることはわかっていますが、そこに意識を向けるあまり文字嫌いになってしまっては元も子もありません。

まずは娘なりの見え方、捉え方でいいので、字を書いてくれていたらいいかなと思っています。

成長しています!

触るグリフを始めた当初は鉛筆も持てなかった娘が、学校のプリントやドリルを出来るまでになりました。

カタカナや漢字はまだ難しいのですが、「ひらがなでもいいなら書いてもいいよ」と言えるところまできました。

これはとても大きな成長だと感じています。

そして、娘が、私も字が書けるよ!と自信を持つことが出来たのは、間違いなく「触るグリフ」があったからです。

さらに、再び文字を書けるようになったことで、一度は固く閉じてしまった学びの扉を再び開くきっかけをくれました。

学校や「勉強」そのものから離れている間も、触るグリフが繋ぎとめてくれていたように思います。

適した教材とは

世の中には、様々な学習方法が存在しますが、学習障害に至っては、「コグトレ」や「ビジョントレーニング」に頼りがちです。

この二つを否定するわけではありませんし、適切に取り組めば効果のあるものだとは思います。

しかし、「とりあえずコグトレ」「ビジョントレーニングをやっておけばいい」という雰囲気はないでしょうか。

そして、その子に合っているかどうか精査もせず、「支援をしてあげた」という大人側が満足感を得るためだけの取り組みになってしまっていることも実は多いように思います。

足を怪我しているのに、手を手当して治療した気になっている…なんてことが割と普通に起きているのが今の教育現場な気がします。

そして、特に、視覚認知機能に焦点を当てて作られた教材が他にあるでしょうか?

「学力の向上」ではなく、

「読み書きの基礎力の向上」に絞って

脳に直接働きがけをする教材があったでしょうか?(開発者のお話しでは、当初は読みの改善を想定しており、ここまで書字にも影響があるとは思っていらっしゃなかったそうですが…)

教材としてなかっただけで、砂文字だったり、モールで文字をかたどってみたり、似たような方法は様々あったのだとは思います。

しかし、小学生が授業の度に砂場で文字を書くわけにはいきませんし、モールで文字の形を再現することも正直、難しい。

その点、触るグリフは、場所を選びません。

余計な刺激になるものが一切なく、文字だけに集中できるシンプル設計なのも年齢を問わず使えて良いと思います。

やろうと思ったら子供だけでもすぐ準備出来ることが、取り組みやすさ、継続しやすさに繋がり、結果的に効果を感じやすいのかなと思います。

自分を受け入れる

いくら触るグリフが素晴らしい教材だとしても、これだけをやっていれば、きれいな字が書けるようになるわけではありません。

個人の心の成長も大事です。

まずは、「みんなと同じようにできないことがあってもいいんだ」と自分を認め、他人のサポートを受けることを許可することが必要だったわけですが、

娘にとってこれが何よりも大変でした。

不登校になって2年半。

ようやく、最近、「出来ない」を担任と共有できるようになってきました。

他人のサポートを受けるということは、相手に自分の弱さを出さないといけないわけですから、勇気のいることだったと思います。

前向いて、凹んで。

また前向いて、凹んで。

その繰り返しの毎日です。

3歩進んで2歩下がる…ならまだいい方で。

下手したら10歩も100歩も下がってしまうリスクを常に抱えながら、文字に向き合っています。

そもそも、文字は、自分の気持ちや考えを自分以外の人に伝えることが出来る「情報共有のツール」であり、個人を評価することなどできないはずです。

教育現場において、文字の読み書きだけで個人を評価したり否定することがなくなっていくことを願っています。

娘と同じように、読み書きに悩み苦しんでいる子供たちにとって、触るグリフが希望の光となりますように。

触るグリフは、読み書きの苦手さの原因によって効果が違うそうです。

購入前に、問い合わせて、自分の子供に適しているか確認することをお勧めします。

コメント