母が脳出血で倒れた当時、娘は2歳。

子供によって成長の速度は違えど、一癖も二癖もある娘の育児に頭を抱える日々でした。

そんな当時の私に、〈在宅介護〉という考えは1ミリもありませんでした。

それがどのようにして在宅介護へと気持ちが変化していったのか、

そして、在宅介護のためにどんな準備をしたのか、などを振り返ってみようと思います。

退院後の生活の場、そして「終の棲家」について悩んでいる方の参考になれば幸いです。

介護現場の実情

当初、私は、ケアを担える人が一人しかいない自宅よりも、職員がたくさんいる施設の方が手厚いサポートをしてもらえると思っていました。

しかし、介護施設で働く友人に相談すると、意外なことを教えてくれました。

特に夜間は、少ない人員で利用者を見守る施設特有の大変さや苦悩があり、友人は対応しきれずに転倒させてしまったことがあると話してくれました。

利用者全員に平等に関わりたいと思っていても、現実問題として人手が足りず、優先順位をつけて対応せざるを得ないことが心苦しいと話していたのがとても印象に残っています。

また、施設に入ったら全てをお任せできるわけでもなく、通院の付き添いや、物品の補充などは家族にお願いすることも多く、入所後も家族のサポートなしには成り立たないと知ったのもこの時でした。

この友人のアドバイスは、施設一択だった私に、在宅も有りかも…と考えるきっかけをくれました。

孫の存在

在宅介護を考えた理由の一つに、入院中の母の気持ちの落ち込みがあります。

1日のほとんどをベッドの上で過ごし、目に映るのは限られた景色と白い天井。

仕方のないことだとわかっていても、次第に消えていく母の笑顔や乏しくなる表情を見ていると、これでいいのだろうか、という気持ちがありました。

高次脳機能障害という後遺症の影響で、感情のコントロールが難しくなっていたことも関係ありますが、

多くの高齢者が、入院すると少なからず気持ちの落ち込みを経験し、その様子に心配されたことがある方も多いかと思います。

母の面会に行く時は、一時保育を利用して娘を預けていましたが、時々、娘を連れていくととても喜んでくれました。(当時はコロナ前で、子連れでの面会が許可されていました。)

孫と一緒にいる時の生き生きした母を見ている内に、こんな時間を増やしてあげられたらなぁという思いが私の中で強くなっていったことも、在宅を考える要因の一つでした。

外的要因(交通事故や脳卒中など)により脳が強いダメージを受けると、これまで出来ていたことが出来なくなったり、感情がコントロールできなくなったり、人によっては性格が180度変わったと感じることもあります。症状によっては、仕事や日常生活に支障をきたすこともある障害です。

誰かの帰りを待つ

別の理由に、家族が待つ家に帰ることや、家族の帰りを待てる喜びを母に感じて欲しかったというのもあります。

母は入院中なので仕方のないことですが、家族である私と会う時には必ず「別れ」がありました。

別れ際に交わす言葉といえば、

「ばいばい」

「またね」

ですが、次第に私の中で

「いってらっしゃい」

「おかえり」

を言える瞬間を母にも持ってほしいと思うようになりました。

「いってらっしゃい。」

と家族を送り出せること

「おかえり。」

と家族を迎えられること

そして

帰れる場所があること

帰ってくる家族を待てる状況が

母の精神的安定と充足感に繋がればいいなと思ったのです。

介護とお金

「介護の心配事」と言えば、お金。

現在は終活が一般的になり、民間保険も販売されていますので、「葬儀費用」を用意している人は多いと思います。

しかし、介護費用はどうでしょう?

亡くなることは想定していても、介護を想定して用意している人は少ないように思います。

当たり前ですが、介護保険サービスも、費用を払えなければ利用することが出来ません。

介護とお金は切り離せない問題なのです。

介護は数年単位、人によっては10年以上続くこともあります。

介護費用の支払いで、自分の生活がままならなくなってしまっては元も子もありません。

利用できる制度を使いながら、可能な限り親の貯蓄や年金で賄えることが理想だと思います。

私が国民年金のみで介護をやりくりするために利用させてもらった制度をいくつかご紹介します。

制度① 世帯分離

同じ家で暮らしつつ「世帯」を分けることを言います。(一つの住所に世帯主が2人存在することなります。)

これにより、介護費用の負担を軽減できることがあります。

介護費用の自己負担割合を決定する上で、大きな目安となるのが世帯収入です。

世帯分離で母を一人世帯にすることで、国民年金だけで計算してもらえるので費用負担を軽減することが出来ました。

但し、世帯分離で金銭的な問題が全て解決するわけではありません。

世帯分離しても負担額が然程変わらないというケースもあると聞きます。

世帯分離以外にも、介護費用の負担を軽減できる制度がないか自治体に相談してみましょう。

制度② 高額介護サービス費

月々の介護保険の利用料金が一定額以上になった場合、一部が後から返金される制度もあります。

母は「第2段階」に該当し、介護保険分は実質毎月15,000円の支払いで済むようになりました。

介護には自費負担分が必ず発生しますが、それを含めても毎月6万円以内でやりくり出来たのは、この制度のおかげといってもいいかもしれません。

<高額介護サービス費>

月々の利用者負担額(福祉用具購入費や食費・居住費等一部を除く。)の合計額が所得に応じて区分された上限額を超えた場合、その超えた分が介護保険から支給されます。

支給を受けるためには、市区町村に申請することが必要です。

設定区分 対象者 負担の上限額(月額) 第1段階 生活保護を受給している方等 15,000円(個人) 第2段階 市町村民税世帯非課税で公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下 24,600円(世帯)

15,000円(個人)第3段階 市町村民税世帯非課税で第1段階及び第2段階に該当しない方 24,600円(世帯) 第4段階 ①市区町村民税課税世帯~課税所得380万円(年収約770万円)未満

②課税所得380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1,160万円)未満

③課税所得690万円(年収約1,160万円)以上①44,400円(世帯)

②93,000円(世帯)

③140,100円(世帯)※「世帯」とは住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

サービスにかかる利用料 | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」 (mhlw.go.jp)

※第4段階における課税所得による判定は、同一世帯内の65歳以上の方の課税所得により判定します。

制度③ 介護用品購入の助成

オムツや清拭剤など、在宅介護に必要な衛生品の購入費用として、毎月一定額が自治体から支給してもらえます。

メーカーや購入店舗が指定されていることもありますが、オムツは毎日使用するものなので、一部でも費用を出してもらえるのは本当に助かりました。

私が暮らす自治体では、在宅介護、且つ、要介護4/5が助成対象でした。

各自治体により助成条件や内容が異なりますので、窓口へ問い合わせてみて下さい。

制度④ ゴミ処理料の免除

いわゆる、ゴミ袋の支給です。

介護をしていると、どうしてもオムツの分だけゴミが増え、一般家庭よりも多くゴミ袋が必要になります。

私が暮らす自治体では、先に書いた介護用品購入の助成対象者は、ゴミ袋の支給も受けることが出来ました。

ゴミ袋の指定がない自治体もありますが、指定のゴミ袋を購入する必要がある場合にはとても助かる制度だと思います。

※毎年更新と申請が必要です。介護度に変更があると利用できなくなることもありますので注意が必要です。

自宅の環境を整える

リフォーム

要介護者の状態や自宅の状況によっては、自宅のリフォームが必要になることもあります。

自宅にどんなリスクが潜んでいるのかは素人には判断が難しい部分ですので、必ず専門家に判断を仰ぎましょう。

私は、自宅の様々な場所の写真を撮って病院に提出し、知識のある病院の職員の方に自宅まで来てもらいました。

リフォームの必要性だけでなく、段差や実際の「動線」を確認してもらうことで、必要なレンタル介護用品のリストアップもしやすくなります。

リフォームは、介護保険制度で費用負担を軽減できることがあります。申請・支給方法などはケアマネージャーや各自治体窓口へ問い合わせてください。

介護用品のレンタル

介護用品には、自分で購入するものと、介護保険を利用してレンタル出来るものがあります。

要介護者の状態は一定ではなく時間と共に変化します。

身体機能が衰えて姿勢を保つのが難しくなったら車椅子をリクライニング機能付きにしたり、ベッドのマットレスを変えたりするなど、様子を見ながら適宜見直していくことで、より安全で快適な介護環境を整えることが出来ます。

レンタル対象品

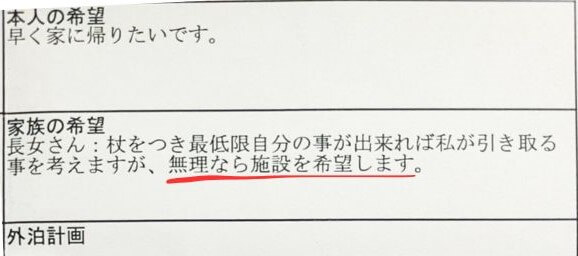

この中で、母の寝たきりの介護でとても大きな役割を果たしてくれたのが、

床ずれ防止用具の特殊マットレスです。

このマットレスを使用することで、寝たきりに必須の「夜中の体位変換」が限りなく不要になります。

おかげで、7年間の介護生活で、夜中の体位変換をしたのは体調不良時の数回のみでした。

訪問看護師さん達のきめ細やかな肌ケアもあってのことですが、夜中の体位変換をしなかったことによる褥瘡も出来たことはありませんでした。

高さや角度、マットレスの固さも好みや体調に合わせて調整出来ます。

夏はマットレス内のこもりを解消できる送風機能、冬は冷え対策などの機能も使えます。

実はこのマットレス、当初レンタルする予定はありませんでした。

しかし、子育て中の私の負担を少しでも軽減できるんじゃないか、とリハビリ病院の看護師さんがケアマネジャーに提案してくれたことで導入されました。

母の当時の状態やレンタル料だけで考えれば、最初は通常のマットレスで様子を見ても良かったのかもしれませんが、

要介護者のことだけではなく、介護する側のことまで含めて考えてくれたことが本当に嬉しかったです。

この時の看護師さんのように、少しだけ視点を広げて想像するだけでも、ケアを担う人の負担を軽減することが出来るように思います。

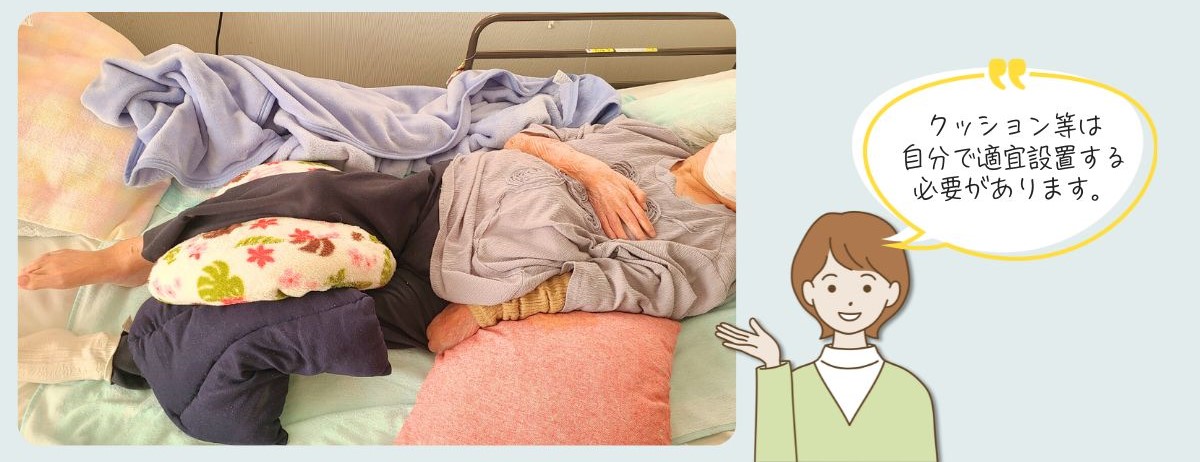

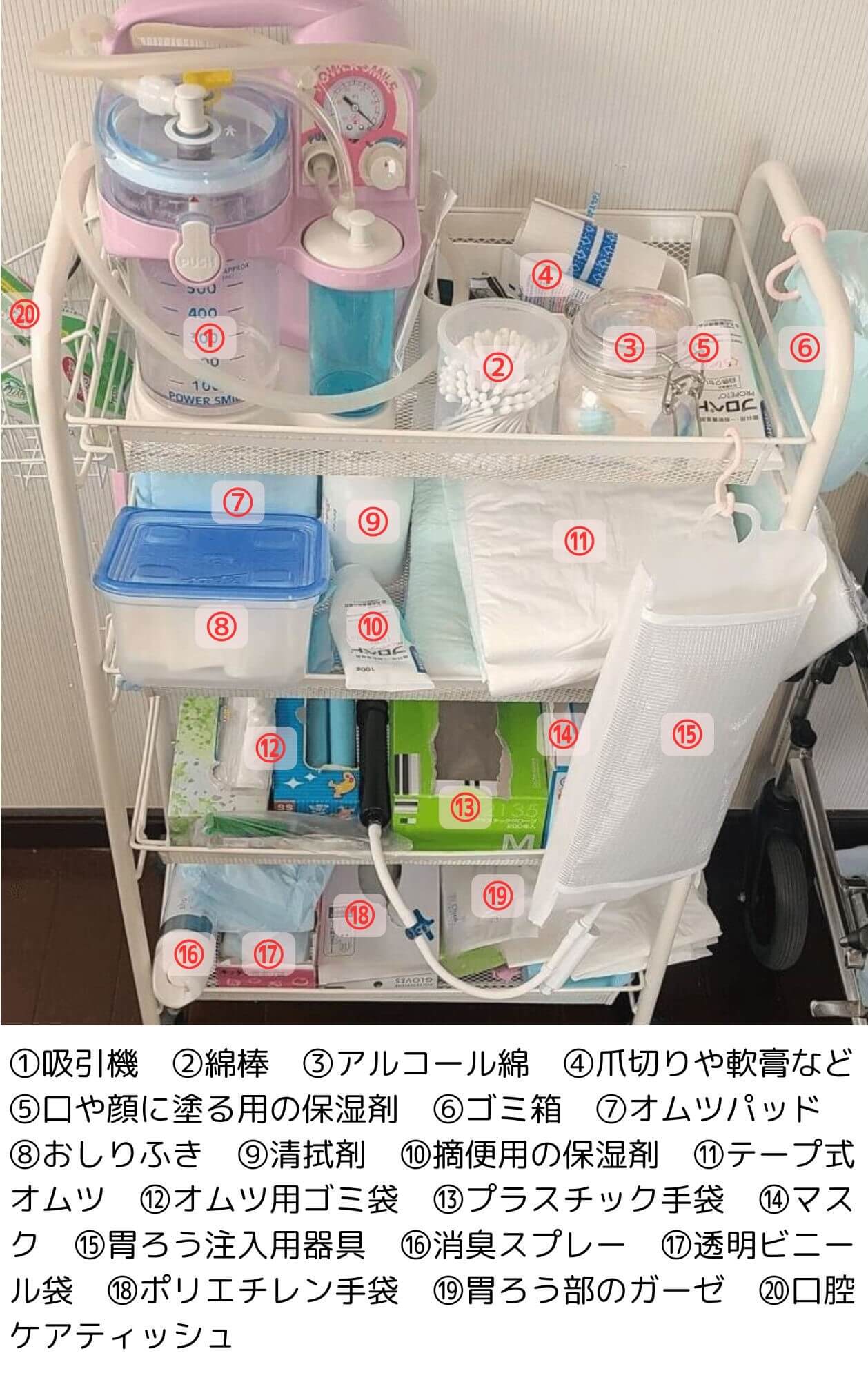

衛生品等の用意

日常的に使用する介護・ケア用品等は、レンタルではなく実費で用意します。

100均で事足りるものもあれば、専用のものを推奨されることもあります。

自費購入品(一般的なもの)

予備バッテリーは別途約2万円程かかります。

痰の吸引機などの一部医療機器は自治体の助成が利用できる場合があります。購入する前に、自治体の窓口に確認してみましょう。

そして、購入した後、これらの備品をどこにどう設置するかもポイントです。

私は、写真のようにキャビネットにまとめていました。

これをベッドサイドに設置することで、訪問看護師さんが処置に来た時にすぐに利用できますし、残量も一目でわかるので物品の補充もしやすかったです。

ダブルケアで小さなお子様がいる場合、備品に触ってしまって不慮の事故に繋がらないよう注意しましょう。

リビング介護

母を在宅介護しようと思った大きな理由は〈孫と触れ合う時間〉です。

それを叶えつつ、介護のしやすさも考えて介護ベッドを置く場所を検討しました。

最初は和室を介護部屋にするつもりでしたが、ベッド上で過ごす時間が多いことを考え、リビングに介護ベッドを置くことにしました。

リビングに介護ベッドを置くというケースは、インターネットで調べてもあまり出てこなくて判断に迷いましたが、

家族の存在を身近に感じられることは、母に安心感を与え、精神や様々な症状の安定に繋がったと思います。

そして何より、孫を近くに感じられたことは母の生きる力になっていたと思います。

衛生面への配慮

とはいえ、いいことばかりでもありません。

リビングにベッドがあるということは、オムツ替えや排便処置も当然リビングで行わないといけないので、匂い・衛生対策は特に気を付けていました。

洋服やシーツなどの洗濯はこまめに行うことはもちろんのこと、

お風呂が週一回だったので、特に夏場は汗をタオルで拭くなどして体臭への対策もとっていました。

匂いが漏れやすい使用済みのオムツは、「Bos」という匂わないゴミ袋を利用することで対応しました。

嘔吐物のついた衣類や、ご飯の食べ残しの始末などにも重宝すると思います。

Bosは買う価値有り!!!

蒸し暑い季節でも全く匂いません。

パッドだけならSS/S、オムツならL/LLなど、複数のサイズを使い分けていました。

また、外を走った車椅子のままリビングに上がるので、床の掃除は入念にしていました。

特に雨の日は床にタイヤの跡が出来ることも…。

子供もいるので、拭き掃除は欠かせませんでした。

フルオープンな私生活

リビングに介護ベッドがあると、訪問してくる介護サービスの方にも私生活を隠すことが難しくなります。

子供のおもちゃが散らかった部屋で、訪問看護師さんをお迎えしたことは数知れず…(笑)

娘が不登校になってからは、朝が苦手な娘がリビングで寝ている横で、デイサービスのスタッフさんが母を車椅子に乗せるという光景もしょっちゅうでした。

当たり前ですが、介護サービスを受けるためには、プライベートな空間に他人が入ってくることを受け入れなくてはいけません。

自分や家族がそれらを許せるのか

許せるならどこまでなのかというラインを

家族で確認・共有することが大切だと思います。

感染症対策

インフルエンザ等の感染症が流行る時期は特に注意を払う必要がありました。(コロナの時は本当に大変でした^^;)

リビングは家族が過ごす場所なので、家族を完全に引き離すことは難しく、手洗いうがいなどの基本の対策とマスク、

風邪っぽい時にはお互いに距離を保つ必要があることを小さな頃から娘にも話してきました。

ダブルケアだと、本当にこの辺りの対応が難しいと感じます。

高齢者は、ちょっとの風邪が命に直結することがあります。

かといって、集団行動が基本の子供に風邪を引くなというのも無理なお願いなわけです。

それはわかっていても、自分や子供のちょっとした風邪が、共に暮らす高齢者の命を危険にさらす可能性もあり、

どちらの「命」も、ケアを担う人に重くのしかかっている現状があります。

また、高齢者が風邪を引くと、通院に困るという現実もあります。

特に救急車を呼んだり、休日に急遽診療に行かなければならない場合、子供を預かってくれる人がおらず、

仕方なく子供だけで留守番をさせて親を病院に連れて行かなければならないというケースもあると聞きます。

もう既に、介護のしわ寄せが子供にまで及んでいる現実に目をむけ、早急に対策を講じる必要があると思います。

リビング介護の賛否

私がリビングで介護が出来たのは、母の精神状態が安定していたことが大きな要因としてあります。

母は、後遺症の影響もあり、昼夜問わず寝たり起きたりを繰り返していました。

娘が元気に騒いでいる日中に母が寝る、ということも日常茶飯事。

しかし、すぐ近くで騒ぐ娘に対し、「眠れないでしょ!静かにして!」等と母が文句を言ったことは一度もありませんでした。

寝ている母に娘がちょっかいを出して母が起きてしまっても、不機嫌になることもなくただ微笑んでいました。

同じ空間を共有するからこそ、“お互いさま”の気持ちを持てるかどうかは大切だと思います。

笑顔が答え

娘は、ベッドの空いたスペースで母と一緒に過ごすのが大好きでした。

施設であれば、面会で話すことは出来ても、このような触れ合い方は出来なかったと思います。(安全面には配慮してます。)

寝たきりでベッドの上からだったとしても、家族の一員として、より自然な距離感で触れ合えることが出来たのは本当に良かったなと思います。

残りの人生

一つでも多く笑顔の瞬間を過ごして欲しい。

一秒でも長く

幸せな時間と楽しい思い出を残したい。

そんな想いでスタートした在宅介護。

幸せなことばかりでは決してなく、この選択は正しかったのか…と自問自答する日々でしたが、それは施設を選んでいたとしても、同じように自問自答していたように思います。

7年の在宅介護を振り返ると、大変な日々の中にも二人の笑顔が溢れていて、そのことがなにより全てを肯定してくれているようにも思えてきます。

ダブルケアを美談にするつもりはありませんが、苦しいだけの思い出にもしたくはありません。

家族の時間として大切にしていきたいなと思います。

娘は言語表現の苦手さがあり、母も後遺症の影響でスムーズな会話が難しい状況でした。

このように直接的に触れ合って関わりをもてたのはむしろ良かったと思っています。

介護の環境を整える上でなによりも大切にすべきことは、

要介護者だけではなく

その家にいるみんなが快適に暮らせること

だと私は思っています。

介護に限ったことではありませんが、感じ方や考え方は家族だとしても一人ひとり違います。

子供の声が雑音に感じる方もいれば、安らぎを感じる方もいます。

祖父母との関わりが面倒だと感じる子供もいれば、触れ合うのが大好きな子供もいます。

介護サービスなどの外部の人間が家に出入りすることに、嫌悪感を抱く方もいると思います。

在宅介護の環境を整える上では、そういった個々の性格や感じ方、考え方なども加味して決めていく必要があります。

要介護者の症状も、ケアする側の生活も常に変化するものです。

介護をしながら、その都度、環境を整えていければいいと思います。

要介護者の生活を守るために、その他の家族の暮らしが犠牲になっていいわけがありません。

共に過ごす空間が、介護される人・介護する人、どちらにとっても安心できて、心休まる空間であったらいいなと思います。

また、地域で暮らす人が介護の環境を整えやすいように、国や自治体は、介護に関する様々な情報をよりオープンに提供・開示していってほしいと思います。

要介護者に寄り添うだけの介護はもう限界を迎えています。

ケアを担う人の声にも耳を傾け、心に寄り添える介護が広がっていくことを願っています。

コメント