小学1年生から不登校になった娘。

あっという間に5年生になり、「卒業」の二文字を感じるようになってきました。

「学校に行けていない」という状況そのものは変わりませんが、ゆっくりと、確実に前進・成長しています。

今回は、今日までを振り返りつつ、最近話題の不登校支援ビジネスなどについて話してみようと思います。

どなたかのお役に立てれば幸いです。

↓これまでの娘についてはこちらに詳しく書いています。

見て見ぬふりの代償

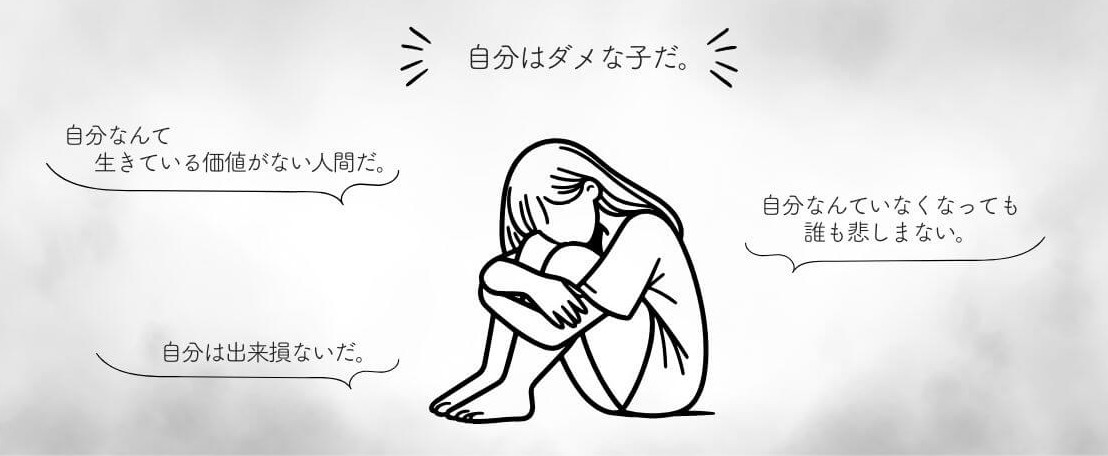

今思い返せるだけでも、不登校になる前から、娘からはたくさんのSOSが出されていました。

しかし当時の私は、これらに気づいていたにも関わらず、「休んでいいよ。」とすぐに言ってあげることが出来ませんでした。

それは頭のどこかで、「不登校にはなってはいけない。」という考えがあったからだと思います。

また、当時、寝たきりの母の介護をしていたこともあり、出来ることなら学校に行って欲しいという私個人の願望も含まれていたと思います。

担任、そして母親である私までもが、娘のSOSを見て見ぬふりをした結果、娘は負荷を受け続けることになってしまいました。

この時、娘の味方は、誰もいなかったのかもしれません。

親としての立場や世間からどう見られるかを気にするよりも、娘の心に一番に寄り添うべきだったと不登校になってから反省しました。

私にとって介護の部分は、一般的には仕事に置き換えることができると思います。

現代は共働き世帯も増えていますが、その結果、子供がSOSを出しにくい状況になっているようにも感じます。

また、私の友人は、子供の体調不良で仕事を早退しなければならなくなった時、

子供の体調管理もできないのか⁉

と上司に言われたそうです。

風邪を引かないように完全にコントロールすることなど不可能で、引くときは引くのです。

それは親の責任でも、もちろん子供が悪いのでもありません。

子供の体調不良が迷惑だと捉えられる社会というのは、あまりにも自分勝手すぎるような気がするのは私だけでしょうか。

プロの目の付けどころ

当時、自己肯定感などないに等しい程にボロボロだった娘を支えてくれたのは、医師と心理師でした。

娘が不登校になった時、

勉強が遅れないかな…

将来に悪い影響がでたらどうしよう…

私はそんなことを考えていました。

しかし、医師や心理士が気にかけたのは、

しっかり眠れていますか?

ご飯は食べられていますか?

というものでした。

この違いがわかるでしょうか。

医師や心理士は、子供の心身の状態に目を向けているのに対し、私は世間体や社会の枠から外れることばかりを気にしてしまっていたのです。

子供の心身ではなく、自分の不安を解消できる方法を探そうとしていたのかもしれない。と気づかされました。

カウンセリングの役割

カウンセリングに通い始めて現在約4年経ちますが、カウンセリングは「不登校を直すために通う場所ではない」というのが私の考えです。

あくまで、子供が自分を取り戻せるように、自分らしく生きられるようにサポートしてくれるような存在だと思っています。

子供が再び社会の中に入っていこうと思った時、学校が自分らしくいられる場所ならば再び通うのも有りだし、

学校以外の場所、例えば、塾やフリースクール、適応指導教室、通信制の学校がそれならそれも有りですよね。

カウンセリングを受けているのにまだ学校に行けるようにならないの?

病院に行っても変わらないの?よくならないの?

などと身内や周囲の人から尋ねられることもありますが、

カウンセリングや病院に行く=再登校できる

ではないということも知ってほしいなと思います。

担任が決められる範囲

不登校になった大きな要因の一つに、支援学級の担任の不適切な対応があります。

長く特別支援に携わってきたというその担任には独自のルールが存在し、入学前に学校に提出した合理的配慮が実行されることもありませんでした。

入学前に私が主に話をしていたのは、教育委員会の担当者と、学校の教頭先生。

理解ある対応に安心しきっていたのですが、実際は全く違う環境で、当初は学校側に裏切られた気持ちになりました。

「学校」の中で起きていることは外側からは見えず、それだけ、特殊で、閉鎖された空間だと感じます。

学校は、豊かな心が育まれる場所である一方で、社会的に見ればNGと思われるようなことも、「教育」という名の元に見逃さてしまうことがあります。

大人の都合によって犠牲になるのはいつでも「子供たち」であることを忘れてはならないと思います。

どっちが優先?

娘のケースのように、合理的配慮について学校全体の方針と教師個人の方針が異なっている場合、どちらが優先されるのかは学校ごとに異なり明確なルールがないのが現実です。

仮に合理的配慮がなされなかったことによるストレスで不登校になったとしても、学校はその責任を取ることはしません。

あくまで、子供自身が学校に来ない選択をしたと捉えられるだけです。

教師個人のやり方を尊重する余り、特定のクラスの生徒だけが苦しい思いを強いられたり、本来は得られるはずの支援が得られないというのはおかしいのではないでしょうか。

教師一人ひとりのやり方を尊重する、というのは、そういうことじゃないと思うんです。

クラス運営は担任ごとに色があっていいと思いますが、全ての子供が平等に必要な支援を得られるように、学校全体で共通の認識をもつことも大切だと思います。

配慮は迷惑?

35人もいて、合理的配慮なんてできるわけがない!

SNSでは、合理的配慮に対して教師が苦言を呈す投稿もよく見られます。

そして、配慮を求める親や子供が悪者のような立ち位置になりがちです。

しかし、子供や保護者が悪いのではなく、35人を一人の先生に任せる教育制度と、国に責任があるのではないかと思うのです。

先生方の忙しさは十分理解しています。

無理な配慮をお願いするつもりもありません。

ただ「みんなと同じ方法」では同じように学び、理解し、活かしていくことが難しい子供たちもいるのです。

もし、先生の仕事や手間を増やさないために子供たちへの配慮が削られているとしたら、それはちょっと違うのではないかな?という気がしています。

就学前相談

今の時期、就学前相談を利用している家庭も多いと思います。

保護者の方は、遠慮せずに学校や教育委員会の担当者に、特別支援や合理的配慮への考え方を聞いてみて下さい。そして、配慮の実例についても確認してみてください。

実際に特別支援教室や配慮を受けている授業の風景を見学させてもらうこともいいかもしれません。

ついてこれる人だけが学べる

スポーツテストのシャトルランというのを知っていますか?

私の大っ嫌いな種目です(笑)

やったことがある人はわかると思いますが、これは短距離走のようで持久走のような競技でとってもツライんですよね。

最初はみんな一緒にスタートして、だんだんペースが速くなって脱落していく人が増えていきます。

みんな、音についていくために自分のペースをあげて必死にくらいつこうとしますよね。

今の学びの環境もこれと似ているなと感じるのです。

個人がどうか、ではなく、決められたペースに子供たちが合わせていく。

今の日本の公教育は、ついてこれる人だけが学び続けられるシステムのように感じます。

学校という場(箱)の中にいることは全ての子供に平等に認められていても、学びの機会は決して平等ではないように思います。

母子分離不安

不登校になった後、母子分離不安となり、母親から全く離れることが出来なくなった娘。

この母子分離不安は、とても誤解されやすいです。

小学生なのにママがいないとダメなんて恥ずかしい。

お母さんがそうやって甘やかすから離れられないんですよ。

なんて周囲からは見られることが多く、私も実際に言われました。

私は、担任から見ると、子供のいいなりになっている母親というように見えていたようです。

時には、配偶者や身内からそのように指摘されることもあります。

そういった考えのもと、無理に引き離そうとすることは症状を悪化させてしまうことがあります。

母子分離不安はただ赤ちゃんと同じように甘えているわけでも、引き離せば解決できるものでもない、ということを知って欲しいと思います。

それまで一人で出来ていたことができなくなって子供自身も戸惑っているんです。

母親から離れられなくなった理由が必ずあるはずです。

そうなった背景に目を向けて本人の気持ちに寄り添い理解を示すことが大切だと思います。

見守りか?放置か?

「見守る」って本当に難しいです。

「放置」との明確な境界線がないのです。

というか、これは不登校にだけに当てはまることでもないと思っています。

学校に行けていても、子供への関心が薄く子供の困っていることに気づけなければ、それは結果的に「放置」していることになります。

学校に行けていなくても、病院などに通っていなくても、子供への関心を持ち、日々寄り添っていれば「見守り」になります。

不登校はだらしない?

よく「不登校になると日常生活がだらしなくなる」などと言われることがありますが、

どっちかというと、日常生活がまともに送れなくなり不登校になるという方が近いように感じます。

子どもが引きこもるのは

外に連れ出さない親の責任だ。

フリースクールや適応指導教室などに通わず、家でテレビやゲームばかりになってしまう子供とその保護者を、このように批判する声が聞かれることがあります。

しかしここにも誤解があるように思います。

不登校になる子の中には、不登校になった時点で、フリースクール等の新しい場所に行けるだけの気力も体力も残っていない子がいます。

大人の期待に応えようと

親に心配させないように

みんなと同じに振舞いたくて

みんなに置いていかれないように

学校という社会になんとか馴染もうと必死に頑張ったんです。

身を粉にして学校に通おうとした結果、粉々になってしまったんです。

満身創痍の状態の子供たちに必要なのは、まずは「休息」ではないでしょうか。

ゆっくり心と体を休められる場所が必要だと私は感じます。

そんな風に言ってあげられる心の余裕が、大人に必要なのではないでしょうか。

もちろん、社会から離れている期間を短くできればいいに越したことありません。

しかし、大人側の都合や不安を子供に向けないこと、押し付けないことが大事だと思っています。

待つ力

娘にも様々な症状がありますが、カウンセリングをベースとし、見守る方法をとっています。(最低限の服薬はしています)

不登校の子供に現れる症状は様々ありますが、全てが子供側に問題があるわけではありません。

周りの大人が環境を整えたり、話し方、伝え方などを少し変えるだけで改善することもあります。

時間と手間はかかりますが、問題を細分化し、それぞれに必要なことを考えていくことが大切だと思います。

特に、学校生活を基準に考えると、うちの子はあれが出来てない、これがダメ、などという見方になってしまい、どうしても周りに追い付かせようとしてしまいます。

凸凹は誰にでもあるし、同じ年齢でも全員の成長過程が同じように進むとは限りません。

成績や社会的評価に関係なく、一人ひとりのペースで成長することを許せる社会であったらいいなと思います。

見守りには忍耐力が必要です。

私たち大人は「待つ力」を試されているように感じます。

病院やカウンセラーと繋がりながら、時に一歩ひいて、時に隣に並んで、時に前を歩き背中を見せながら、子供を信じて見守り続けることが大事だと思います。

不登校支援ビジネス

ここで、最近なにかと話題の不登校支援ビジネスについて私の考えを書きたいと思います。

こんな会社に頼った親が悪い。

最初から病院へ行けばいいのに。

そう思う人もいるかもしれません。

でもこのような企業を利用した親たちを責めないで欲しいです。

エビデンスの乏しいサービスや企業でも利用しようと思いたくなるほど、現在の不登校を取り巻く状況は追い込まれているのです。

1.病院の予約がとれない

まず何よりもこれです。

児童精神科、子供の心のケアに見識のある医師、カウンセラーが圧倒的に足りていません。

児童精神科は発達障害の検査などを担っているケースも多く、様々な相談が重なり、ここ数年ずっと予約が取りにくい状況が続いています。

コンサートのチケット予約を想像してもらえればわかりやすいと思います。

今まさに困っていてすぐに相談をしたくても3~6ヵ月先というケースもあり、医師や専門家と繋がることがとても難しいのです。

このような状況に陥ると、親としては社会から見放されたような気持ちになるのです。

そんな時に、「オンラインで、顔出しも不要で、すぐに相談にのってくれる」となったら親としては利用したくなるのだと思います。

外出が難しい

先ほども書きましたが、不登校に子の中には、外出が困難な程に心身が疲弊している場合があります。

もう赤ちゃんのように抱っこで連れて行けるわけではありませんから、布団から起き上がれないような状態の子供を病院に連れて行くことは簡単なことではありません。

また、体は元気でも人に心を閉ざしていることもあります。

学校に行け!勉強しろ!

って叱られるかもしれない。

薬を飲まされて学校に戻されるかもしれない。

そう怯えて医師と会うことを拒むこともあります。

どうせ私の話なんて聞いてくれない。

どうせ先生や学校の味方をされる。

そう諦めてカウンセラーと会うことを拒むこともあります。

会えたとしても、深く傷ついたことやショックなことは、話そうとすると泣き出したり精神的に不安定になってしまうこともあり、うまく相談できないこともあります。

そんな中で、「オンラインで、しかも親だけで不登校を改善できるサービス」を知れば、利用して見たくなる親の気持ちもわかるのです。

終わりの見えない不安

誰でも、苦しい時期がいつまでも続くのは嫌なものです。

不登校になると、この先の人生全てが閉ざされてしまったかのような絶望感に襲われたり、

社会のレールから外れてしまったという焦りと不安感が増幅させられます。

未来への漠然とした不安が

「子供を早く学校にもどさなければ」

「社会に出さなければ」

という親の意識に繋がってしまうのだと思います。

精神科の予約さえ半年以上待たされることも珍しくない状況で、

「〇か月で再登校できる」という具体的な数字を目にすることは、終わりの見えないトンネルに光が差したような気持ちになるのだと思います。

キリがないほど無理がきている

このような不登校支援サービスが話題になったのは、ある自治体の取り組みがきっかけでした。

Xでも大きな話題になったので、記憶している方も多いと思います。

多くの専門家がこの取り組みに関して警鐘を鳴らす投稿をしたことからも、こういったサービスに潜むリスクがわかると思います。

また、個人的に気になったのは、この取り組みに関わったとされる方の発言です。

子供の声を全て聞いていたら

キリがない。

というようなことを発言されていました。

本当にそうでしょうか。

増え続ける不登校児の数。

なぜ?どうして?どうすればいい?と、多くの大人が頭を抱えるこの問題。

その答えへと導いてくれる声がそこにあるような気がしてならないのです。

子供の声は、教育現場にいない者が、教育現場で何が起きているのかを知ることができる貴重な声ではないでしょうか。

それを聞かずして不登校問題を解決できると思えることが私には不思議でなりませんでした。

きりがないほどに子供の声がある

それはイコール

きりがないほどに今の教育制度に見直すべきことがある

ということであるとも思います。

どうせ子供のワガママだ。

どうせ子供の甘えた言い分だ。

そう子供たちの声を切り捨てるのではなく、積極的に聞き入れることが問題解決と環境を整える近道になるように思います。

数字だけを見ない

不登校の数は年々増え続けていますが、数字だけ減らすことだけを考えていると、大切なことを見落としてしまうように思います。

原因を追究せずに、ただ数字だけを減らすためだけに、出席扱いになる第三の居場所を設置したところで根本的な解決にはなりません。(なにもないよりマシです)

学校に行った方がいいこと。

学校に行かないことで

親の行動に制限がかかっていること。

学校に行かないことが

親の悩みの種になっていること。

子どもたちも、頭ではわかっていても出来ない自分に余計に嫌気がしたり、責め続けたりしています。

再登校で数字を減らせばいい、と考えるのは危険なことだと感じます。

例えば、パワハラ上司のいる会社に

再就職しようと思いますか?

DVした相手の元に

再び戻ろうと思いますか?

怖い経験をした場所に

もう一度行きたいと思いますか?

きっと、多くの人は、Noと答えると思います。

不登校になった子供にとっての学校は、それらと同じようなものだと考えてもらえれば、再登校がどれだけ勇気のいることで、大変なことかわかってもらえると思います。

子供の意志表示

また、子供たちの「学校に行かない」という行動は、一種のデモのようだと感じます。

学校に行かないという行動を通して、学校教育への異を唱えているように見えるのです。

長く続く伝統を守ることは美しいことだと思いますが、それが、子供たちのみならず、先生たちをも苦しめる結果となっているならば、それはもはや害でしかありません。

残していくもの、手放すもの、新たに取り入れるものをしっかり見極めるためにも、

国は、現場で働く教員と、子供たちの声の耳を傾けることが大切ではないでしょうか。

今の大人たちが子供の時に得たものさしではなく、今の時代に合った新しいものさしで状況をよく観察し、深く掘り下げていく必要があると感じます。

死」は意外と身近

少し前に、こどもの自殺者数の増加のニュースが発表されましたが、不登校児が増えていることとも関係があるように思います。

このように若い人が自ら命を絶つというニュースが出る度に、

相談してくれればよかったのに。

周りに誰かいなかったのかな。

死ぬなんてもったいない。

そういった声があがります。

でも、きっと本人たちは何かしらのSOSを出していたのではないかと思うのです。

それを周りの人が気づけなかっただけで。

もしくは、私が娘にしたように、気づいていながら見て見ぬふりをしてしまっていることも多いように思います。

自殺に年齢は関係ない

痛みも不安も何も感じなくなるなら、死ぬのも悪くないかもしれないね。

不安が強くなっていた7歳か8歳の頃の、娘の発言です。

日常が恐怖感で満たされてしまうと、逆に死ぬことに対しては怖さがなくなるのかもしれません。

怖さよりも、むしろ死ぬことが「救い」だと感じているようにも思えました。

静かに、そして救いの手を差し伸べるかのように忍び寄ってくる「死」の影に私がとても怖くなりました。

その時から、他の何を犠牲にしてでも、とにかく娘の命を優先しようと心に決めました。

幸い年齢故に、自ら命を絶つ行動に出ることはありませんでしたが、もし自分で行動できる年齢だったら、正直どうなっていたかわかりません。

生きるのがつらい

そう感じる子供たちがいます。

死にたいのではないのです。

生きるのがつらくて、苦しいのです。

もったいないよ!

生きていればいいことあるよ!

という言葉ほど、生きることがつらい子供たちにとって酷な言葉はないのかもしれません。

出生率も年々下がっている日本。

新しい命が増えていくことが望めないのなら、せめて、

今生まれようとしている小さな命と、

新たな命を生み出そうとする親たち、

そして、今を懸命に生きている子供たちを大切に大切に育んでいきませんか?

一人の大人が意識を変えるだけで、その人の近くにいる一人の子供の命を、未来に繋ぐことが出来るかもしれません。

悲劇を繰り返さないために、私たち大人がこの現実と向き合うことが大切だと感じます。

間もなく夏休みが終わりますが、休み明けの9月1日は、18歳以下の自殺者数が最も多いと言われています。

悲しいですが、これを現実として受け止めなければなりません。

相談窓口の利用を促すことはもちろんですが、なぜそこまで追い込まれなければならなかったのか、なぜ一人で苦しんでしまう子供たちが増えているのか、

子供たちが置かれている環境に見直すべきことがないか真剣に考える必要があるのだと思います。

下記バナーから各相談窓先が一覧でご覧になれます。

子供でも、匿名でも、電話でも、チャットでも相談可能です。

不登校のゴールとは

最後に…

不登校のゴールってなんだと思いますか?

学校に再び通えること?

社会に出て働けるようになること?

答えは人それぞれ違っていいと思いますが、

なによりも大切なのは、その子が自分らしく生きられること、だと思うのです。

不登校は子供を学校に戻せば解決するものでもありません。

不登校になっても未来が閉ざされることは絶対にありません。

子供の気持ちよりも、親としての立場とか、世間体みたいなものを優先してしまいがちですが、

本当に守るべきものは何か、子供に関わる大人すべてが、今一度考えてみて欲しいと思います。

おすすめ図書

揺れ動く子供心について描かれた本をご紹介します。

児童文学という分類の本で、読書感想文の課題図書に選ばれていることも多いです。

大人には見えてこない子供の繊細な心の内側がとてもよく表現されていると思います。

ステイホーム

コロナ休校明けに不登校になった子も多かったと思いますが、こちらの本はそのコロナの休校を機に、学校や自分の生き方について深く考え始める子供の気持ちが細かく描かれています。特に後半、学校への不満をぶちまける場面は圧巻で、とても考えさせられるものがあります。

学校生活や教育に対して子供が感じている矛盾や素直な気持ちがドストレートに表現されています。教育に関わる方の立場で読むと、子供たちはそんな風に捉えてたのか…という気づきになると思いますし、学校生活に特に問題はなかったのに我が子が不登校になってしまった…という保護者の方にもオススメです。

雨にシュクラン/こまつあや

アラビア文字を通して、イスラムの文化に触れていきます。また、主人公の日本人の女の子は、父親が精神的な病に罹ったことで、夢を諦めて引っ越すことになります。この時の「子供」という立場の苦しさについても丁寧に描写されています。

日本人にとって「イスラム教」はまだあまりなじみがなく、警戒心も頂きやすい傾向にあると感じます。偏見や誤解の中で懸命に生きている人たちがいることを教えてくれます。国籍や言葉や見た目の違いなどを乗り越えて、心の繋がりが築かれていく様子が描かれています。また、「高校生可」というアルバイトの求人に対し、「高校に行ってなくても高校生って言っていいのかな?」と主人公が考える場面は、「学校に行ってないから私は小学生ではないよ。」と言っていた娘と重なり考えさせられるものがありました。

魔女だったかもしれないわたし~キーディの物語~

ヨーロッパで暮らす自閉症の女の子が、いわゆる「普通の人」が決めたルールの中で差別を受けながら「普通の人」として生きようとする様子が詳細に描かれています。

障害に理解があると言われるヨーロッパでも、昔にはこのような差別があったんだと知った時はとても驚きました。そして、感覚過敏があると学校のどのようなことが苦痛に感じるのかもとてもわかりやすく書かれています。特に印象的だったのが、聴覚過敏の対策としてイヤホンの使用が認められていたことです。日本ではイヤーマフは認められても、ノイズキャンセリング機能のついたイヤホンは未だに認められないこともあり、障害に対する理解度や支援の仕方について、海外と日本との差を感じざるを得ませんでした。

児童文学は図書館にたくさん置かれています。是非一度読んでみて下さい。

コメント