以前投稿した「リビング介護を決めた理由」に掲載していた後半部分を分割しました。一部文章を追加していますが内容に大きな変更はございません。重複しておりますがご了承ください。

結論から先に…

ズバリ、これが正解!という一つの答えを導き出すことは出来ません。

なぜなら、各家庭、各個人で状況も症状も全てが違うから。

100人いれば100通りの介護が、100通りのダブルケアの仕方が存在するからです。

ただ約7年、ダブルケアで在宅介護を経験した者として伝えられることがあるとするならば、

介護度だけで決めてはいけない!

ということです。

介護度が高い=施設

介護度が低い=在宅

という認識は、一つの家庭を簡単に崩壊へと導きます。

そして、介護に関わる人の心と、人生そのものを絶望の淵に陥れる危険性さえ含んでいます。

介護度はあくまで一つの目安です。

要介護者の状態だけでなく、ケアを担える人が何人いるのか、仕事をしているなら両立は可能なのか、多重ケアにならないか、など総合的に考えて判断することが大切です。

施設に入れば問題解決?

ダブルケアでの介護なら

誰もが「施設がいい」と考えるでしょう。

ダブルケアでなくても

誰もが「施設がいい」と考えるでしょう。

しかし、実際には、簡単に施設を選択出来るケースばかりでもありません。

要介護者自身が施設を拒否することもあれば、症状によっては施設から入所を断られることもあります。

配偶者が自宅での介護を強く望むこともあります。

親戚や身内が施設への入所を良しとせず、半ば強制的に在宅を選ばざるを得ないこともあります。

全員が施設への入所で一致したとしても、希望する施設の空きがなかったり、費用の問題からやむなく在宅を選択することもあります。

どんな施設があるの?

公的な施設と民間の施設があり、提供できるサービスや料金に違いがあります。

介護が始まってから施設を選ぼうと思っても、素人がすぐに見つけるのは大変だと思います。

ケアマネジャーや自治体の窓口などである程度相談にはのってくれると思いますが、切羽詰まった状態での判断は誰でも迷いや混乱が生じやすいです。

公的な施設は空き状況を自治体のホームページで公表していますので、定期的にチェックしておくことも大切だと思います。

また、施設を検索できるサイトがあるので、自分や親の住む地域にはどんな介護施設があるのかを予め調べておくのもいいと思います。

特別養護老人ホーム

年金で入れる施設があるんでしょ?

そう考えて安心している方も多いと思いますが、特別養護老人ホーム(通称:特養)は基本的に要介護3以上が対象という条件があります。

入所希望者が多い状態が断続的に続いており、いわゆる「順番待ち」も発生しています。

自治体によっても大きな差がありますが、待機期間なく入れるかどうかは、もはや運に近いのではないでしょうか。

また、特養では医療ケアが必要な場合、内容によっては入所できないケースがあります。

「特養に入れば大丈夫」という認識でいるのは危険かと思います。

民間の施設

民間の施設は、公的機関と比較すると費用が高くなることが一般的です。

介護保険が適用されるサービスの費用は官民同じですが、民間の施設は介護保険以外の部分でプラスされる費用があります。

特に「入居金」に関しては、数十万円~数百万円と施設によりさまざまです。

入居金が0円の場合、月々の費用がその分高くなることもあり、どちらにせよ費用負担は発生します。

実際に介護サービスにかかる費用とは別に、それらの施設を利用するための費用も併せて用意できるかどうか、が大きなポイントだと思います。

不足部分は、親の貯金を切り崩したり、家族の生活費から捻出することも必要かもしれません。

人が足りない…

貯金はたくさんしてあるから大丈夫!

では、お金さえ用意していれば、民間の施設に入れるから安泰かというと、実はそうでもありません。

介護を必要とする人が増え続ける反面、介護を担う人材が慢性的に不足しています。

人材だけでなく、様々な要因から介護事業所の閉鎖やサービスの縮小の流れも起きています。

当然のことですが、お金がなければ介護サービスを受けることはできません。

しかし

お金さえあれば施設に入れる

というわけでも

お金さえあれば介護サービスを受けられる

というわけでもないのです。

お金があっても

施設があっても

「人」がいなければ介護サービスを利用することは出来ません。

つまりこのままだと近い将来、仕事を辞めたり、生活の一部をセーブしながら、家族で在宅介護をしなければならない事態が発生する可能性が非常に高いということです。

それは必然的に介護離職と、離職に伴う低所得層の増加、最終的には働き手が不足することで経済全体の衰退に繋がります。

制度

働きながら介護をする人を支えるための制度はありますが、現状、適切に運用されているとは思えません。

介護休暇・休業制度を利用している人は身近にいますか?

きっとまだまだ少ないのではないかと思います。

他の社員と同じように働けないなら辞めてくれ。

休みや早退は周りがカバーしないといけないから面倒だな。

長期で休むならやめてもらって新規で一人雇う方がいい。

というのが今の多くの企業側の率直な考えだと思います。

または、どうせ利用する人なんていないだろう…と従業員にアナウンスすらしていない企業もあるかもしれません。

しかし、そのままでいくといずれは確実に働き手がいなくなり、会社そのものがつぶれてしまい兼ねません。

介護は誰にでも起こりうることです。

老人に死んでもらえばいい。

仕事にこれないなら辞めればいい。

そんな極端で、単純な話ではないのです。

少子高齢化が進む日本において、介護があっても安心して働ける社会システムを構築していくことは、これからの経済を安定させるためにも重要なことだと思います。

事前の周知

介護が必要になっても介護サービスがあるから安心!

当時の私がそうであったように、介護保険サービスが利用できるということは知っていても、

どんなサービスがあって

どんな手続きをすれば利用できるのか。

どのくらいの頻度で

どのくらいの費用負担で利用できるのか。

といった内容まで事前に知っている人は少ないと思います。

また、介護が始まるとどんな生活になるのか、仕事との両立は可能なのか、そういったことを考えることも難しいと思います。

私は母の退院前に、リハビリ病院で介護に必要な研修を受け、情報を得ることができましたが、

多くの人が知識がないままに介護がスタートしてしまう現状があります。

なにもわからない状態で取り組むことほど、怖さや不安を感じることはありません。

介護を必要としている人に介護サービスをスムーズに提供することはもちろんのこと、

介護を担う人が安心して介護を始められるように、必要な情報をわかりやすく届けていくことも必要だと思います。

家庭ごと、症状ごとに問題や悩みは異なり、不安や心配事を完全になくすことは不可能ですが、

起こり得る「少し先の未来」の対応方法を事前に知っているだけでも安心感に繋がるように思います。

介護を利用する可能性が高い世代

介護を担う可能性が高い世代

どちらにとっても、情報を事前に知っておくことは介護への備えとしてとても大切なことだと感じます。

「心の準備」

母の介護を通して感じたのは、介護を受ける側にも、心の準備が必要だということです。

頭で考えているほど、スムーズに他人の「支援」を受け取れる人って意外と少ないなと感じるのです。

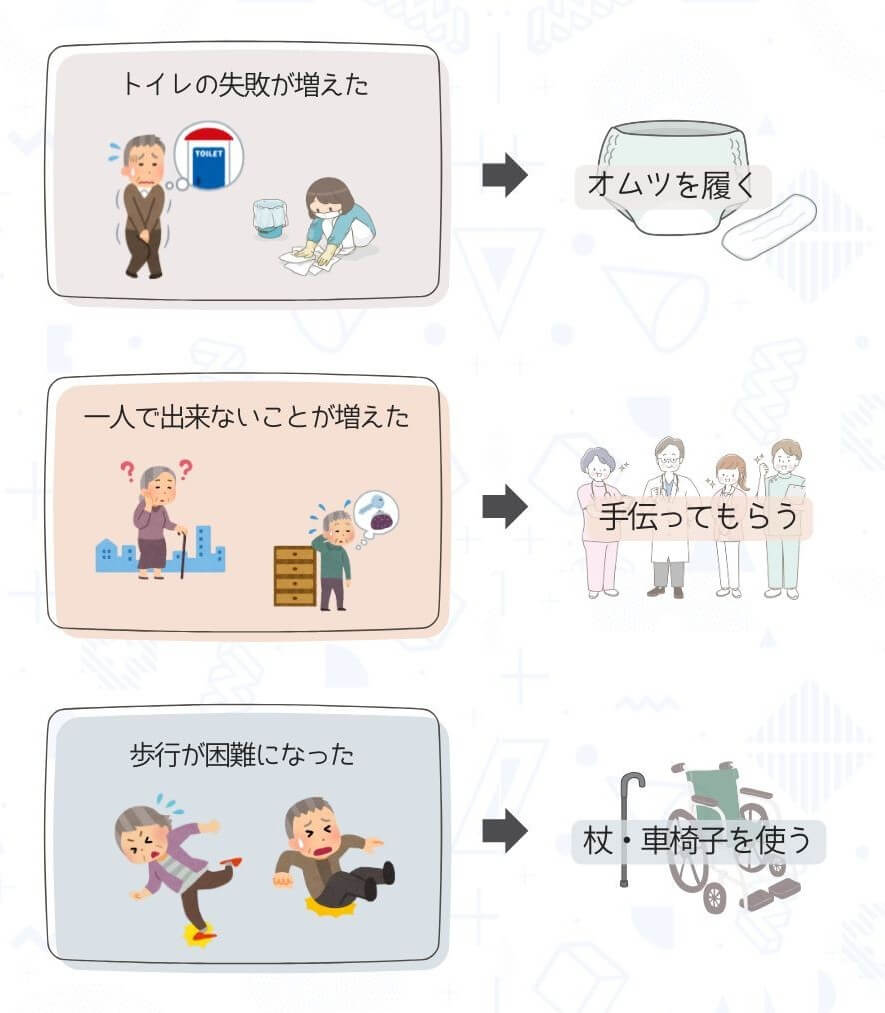

これらは当たり前の対応ですが、本当にそれでいいのでしょうか?

例えば、非常時にトイレが使えなくなったと想定して…

オムツを抵抗なく履ける人はどれだけいるでしょうか。

そのままオムツに排泄できる人は、どれだけいるでしょうか。

私は台風で断水した時に、練習にと思って母のパッドを使用してみましたが、やはり「漏らす」という感覚から体が抵抗し簡単には排泄できませんでした。

女性は生理の時にナプキンを付けるのであまり抵抗がないのではないかな、と個人的に考えていましたが、ナプキンとオムツでは全く感覚が異なりました。

また、私たちの場合は、一時的、且つ、自分でオムツの処理ができます。

しかし、お年寄りの場合はそうはいきません。

排泄したことを家族に報告し、処理までしてもらわなければならないのは、屈辱的に感じたり恥ずかしさからギリギリまで我慢してしまっても仕方ないのかなと感じました。

これまで出来ていたことが

出来なくなった

という事実は、「認知症だから」「年老いたから」で簡単に済ませられるものではなく、

事務的に解決策を提示しても、それは、本当の意味で解決したことにはならないのだと思います。

介護する側からすれば、オムツを履いて用を済ませてくれた方が負担が軽減される。

でも、介護される側にとってみれば、オムツに出しても大丈夫と頭ではわかっていても、なんとかしてトイレに行きたいと感じるのは仕方のないことなのだと思います。

この考え方や感じ方のミスマッチが、要介護者と介護者の間に心のズレをうんでしまっているように思います。

要介護者が他人からの支援をうまく受け入れられずにいる期間は、ケアを担う側にとっても負荷のかかる期間です。

この「介護の始まり」の部分を、よりきめ細かくサポートできる体制が整っていくといいなと思います。

介護を自分事にするために

これからは、介護を必要とする世代に対してのアプローチが重要だと感じます。

現在は、多くの自治体で「介護予防」をメインとしているため

このような運動を促すことにより、介護を必要とする年齢を少しでも遅くすることが主なアプローチだと思います。

日頃から運動をして介護予防をするのはとても大切なことです。

しかし、健康でいることを促すだけでは、逆に介護を必要とする体になった時に、

「悪いこと」や「恥ずかしいこと」と思ってしまう人もいるように思います。

介護施設に対して、一昔前の「姥捨て山」のイメージをまだ持っている人もいるでしょう。

「デイサービスっていうのがあるよ」と話したところでイメージできる人は少なく、

「家族に邪魔物扱いされている」

「家にいさせてもらえない」

などという感覚になってしまう人もいるのではと思います。

その感覚は、発覚を恐れて家族に嘘をつき症状を悪化させてしまったり、介護サービスを拒否することになり、

結果として、家族への負担増加や孤立へと繋がってしまいます。

予め、介護が始まった時のことを本人が知れるということは、「介護サービスを受けるための心の準備」を本人が出来る良い機会にもなると思います。

また、少しでも安定した精神状態でサービスの利用を開始してもらえることは、介護施設の職員やケアマネジャーの負担を軽減することにも繋がるのではないでしょうか。

- 介護保険の利用方法の講習会を定期的に開催する。

- 介護事業所の紹介をする。デイサービスとはこういう所です、こんなことをして過ごします、等一般的な流れやスケジュールを紹介する。

- オムツ替えなどの介護技術の練習会や相談会の開催。

- 福祉用具に触れる機会を作る。おむつ、杖、車いすなどを実際に体験してもらう。

- 介護食のメニューの紹介や講習会などを開催。

時代の変化を知る

昔は、多くの家庭で、介護を家族で担っていました。

しかし、近年は共働きが当たり前になり、「家族介護」は難しいのが実情。

家族介護が、時代に合わなくなっていることに気づいていない高齢者の方もいらっしゃると思います。

自治体は「現代の介護」を高齢者に向けて発信していくことも大切だと思います。

親の介護が必要になった時、お嫁さんや、子供自身が「出来ません」と拒否することは心理的に大きな負担になります。

特に義理の親の介護を拒否することは、夫婦関係にも大きな影響を及ぼすこともあります。

介護において、「お嫁さん」の立場は非常に弱く、意見を述べるチャンスすら与えられないこともあるでしょう。

一人っ子だと、親から「あんたがいてくれるから安心だよ」なんて言われ、

多少無理をしてでも介護を頑張りすぎてしまったり、心情的に施設に預けにくくなることもあると思います。

各家庭でのコミュニケーションが必要なのはもちろんですが、自治体からも「時代の変化」を伝えていってもらえると、

いざという時にスムーズに外部の介護サービスに繋げることが出来るのではないかと思います。

そしてそれは、若い世代の介護離職を防いだり、女性が社会に参加しやすくなることにも繋がり、最終的には地域・社会の活性化にもなると私は考えます。

これは完全な私個人の考えですが、高齢者は「医者」「役所の人」など肩書のある人や地位のある人からの言葉には耳を傾け、話を受け入れてくれやすい傾向にあると思います。自治体から全体へアナウンスすることで、その後の個人間でのコミュニケーションがスムーズにいくように思います。

家族全員で向き合う

介護は、家族全員で助け合って乗り越えていくべきものだと思っています。

これは介護に直接関わることだけでなく、大きな枠で介護を捉え、家族全員で向き合う必要があるということです。

今の日本では、ケアを担っている人以外は、家族でも、同じ家で暮らしていても、どこか他人事になっているように思います。

奥さんが介護をしているなら、旦那さん自身も「自分は介護をしているんだ」と自覚を持つことが大切です。

奥さんがダブルケアラーなら、旦那さんもダブルケアラーなんです。

直接介護を担えなかったとしても、です。

自分の親だろうと

パートナの親だろうと

在宅だとうと

施設だろうと

介護を自分事として捉え、家族全員で足並みを揃える必要があるように思います。

名もなき介護

介護と聞くと身体介護をイメージする方が多く、

身体介護が少ない=介護の負担は少ない

と思う方も多いですが、現実には、ちょっとしたお手伝いやお世話というようなことから介護が始まり、後に大きな負担となることも珍しくありません。

たまに、ならなんてことのないものでも、毎日だと「ちょっとしたこと」ではなくなるのです。

ご飯を作る

話し相手になる

定期的に様子を見に行く

服装や室温を調整する

これらも立派なケア・介護です。

これらのように

表からわかりにくい「名もなき介護」

の存在も忘れてはいけません。

「家事の延長」という感覚で捉えられてしまうことも多いこれらの行為にも、一人の人間の命を預かるという重い責任が発生しているのです。

その大きな責任を、一人のケアラーに背負わせることのない社会であって欲しいなと思います。

施設に行く方が大半な中で、私のように在宅を選ぶのも良いですし、

家にいることが多いとされる段階で施設へ入所することを決めても、もちろんいいと思います。

周りと比較せず、一人ひとり、一家庭ごとに合った選択をすることが大切だと思います。

コメント